蓮生を題材とした小説・随筆を紹介します。

目次

【あらすじ】直実、強盗、貴族などが法然と出会い、感銘を受けていく物語。

建久3年(1992)秋、熊谷直実は源頼朝と袂を分かち、現世には愛想が尽きたと、自ら髷を切って、従者小兵太と二人で西へと向かう。その道すがら、駿河国浮島ヶ原の古寺で強盗の天野四郎に出会う。二人は反目しあうが、京黒谷で法然上人に会い、念仏の教えのみならず、法然上人の人柄に惹かれ、出家を遂げる。出家して蓮生となった直実は、やがて東国へと逆さ馬で下っていく。

『黒谷夜話』国立国会図書館デジタルコレクション

『黒谷夜話』国立国会図書館デジタルコレクション

柳沢淇園の作として刊行された随筆書。蓮生が関東へ下向する際出会った二人の盗賊が、改心して蓮生の最初の徒弟となった経緯が記されている。

「熊谷次郎入道して、関東へ下向せる折から、ただ一人、近江路より美濃へ越ゆる山中にて、盗賊二人、前後を支へて、路銀、衣服をわたすべしとて、両人、刀をぬきつれ迫りにければ、入道笑ひながら、いと安きことなり。その方等も命をかけて、賊をかけて、賊をわざとするは、身過ぎの為とおもはれたり。路銀、衣服ともに遺すべし。さあれど、ここに尋ぬることあり。聞たるうへにて、ともかくもすべしといふに、賊もその詞のはげしきに猶予して、いかなることをか尋ぬるぞ。とくいへ。聞かんといふままに、入道の申さるるは、汝はただ欲のみに賊をなすか。又身を立るところなくして、過はひの成りがたくて、わが心に任せんとあれば、賊とはなりしか。このふたつの返答を聞まほし。そのうへにて、とらするとも、とらせぬとも、わが心に任せんとあれば、賊等は互に顔見あはせつつ、飲食だに自由ならば、いかでか人を害し、人の物を奪ふべきや。任せぬよりして、命に易へて、かかる業をもするなりと云に、左あらば、今に我徒弟となりて、世をのどかにくらし、生涯無事に過るの志はなきや。もし二人ともその志しあらば、今より直に伴ひて、法をつたへて、一庵の留守居ともなして得さすべし。よくよく思案してしたがふべしとて、持たる路銀を取出し、二人に分ち与ふれば、賊また顔と顔とを見合せ、土に掌をつきて、左もなし給はらば、けふよりして頓に志を改め、御弟子となりて、これまでの罪障を亡し侍りたしとて、こがねをば手にだに触れずして、頭をさげてゐたりしが、入道は大によろこび、懐よりかみそり取出で、二人の盗賊が髷をなぎ捨、法師となして、武蔵野なる草庵にともなひつれ、一人を善心坊とよび、一人を法心坊と名づけ、武野念仏の弘通をなして、めでたき往生を遂げたりとぞ。入道、徒弟十余人のうち、この二人、その始めなりしとかや。黒谷夜話に見えたり。」

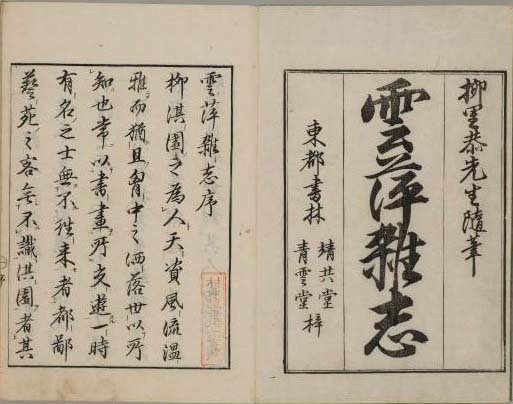

『雲萍雑志』巻之四 国文研蔵

『雲萍雑志』巻之四 国文研蔵

芥川龍之介が、新富座における中村吉右衛門演じる直実の一谷嫩軍記を観劇した際の感想が述べられている。

「一谷嫩軍記と云ふ芝居を見た(中略)熊谷陣屋の場になると、この芝居を作った人、―勿論誰だか知らないが、兎に角その人の技巧家なのに、重重敬意を払はざるを得ない。いや、敬意を払ひすぎる結果、實はその人は作者たる傍ら、巾着切りだったかも知れないと云ふ失礼な推測さへした位である。藤の方に青葉の笛を吹かせる。障子に敦盛の姿が映る、障子をあけると敦盛の鎧がある、―ざっとこんな事で持ち切るのだから、何しろしたたか者には違ひない。しかし浮世を捨てた熊谷に、浮き世を捨てない宗清を配したのは浅露でないだけに手がらである。まだその外にもう一つ、敦盛の死を歎いた藤の方に、未練だなどと云った相模自身が、小次郎の死を知るが早いか、忽ち大愁歎に沈むのなども、好い見つけ所と云はなければならぬ。この芝居を作った昔の人も、いろいろ長短を思ひ合せば、確かに凡骨ではなかったやうである。(中略)わたしは吉右衛門をうまいと云った。が、吉右衛門の熊谷を見ていると、悲しみだけは感じられるが、のみこめない所もないではない。熊谷はあの芝居によると、何時も平山武者所に祟られている。何しろ敦盛實は小次郎の首を打つ時にも、平山に意地の悪い事を喚かれる結果、少くとも打つ時機を早めたのだから、並み大抵の祟られ方ではない。わたしならばあの場合、悲しい事は悲しいにしても、同時に平山武者所に対する、大嗔恚の念を發する筈である。處が吉右衛門の熊谷は、少しも腹を立てた気色がない。これがわたしの不満の一つである。(後略)」

『百艸』芥川龍之介 新潮文庫 昭和13年 国立国会図書館デジタルコレクション

『百艸』芥川龍之介 新潮文庫 昭和13年 国立国会図書館デジタルコレクション